Escucha el inicio

Siempre hay una primera Navidad sin Navidad, un primer árbol sin luces, un altavoz que dispara a bocajarro el primer villancico que hiere. Después, las Navidades son teatro interpretado para otros.

Zoe piensa en ello, sentada en el interior del autobús con la cara vuelta a la ventanilla. Mira con recelo las dársenas de la estación acercándose. La niebla flota alrededor de las farolas encendidas.

El autobús se detiene.

Zoe respira profundo. Va dejando que ocupen el pasillo los demás viajeros. Está reuniendo fuerzas para ponerse el abrigo, la bufanda, recorrer el camino hasta la puerta y desembarcar sin remedio en la nochebuena que se le viene encima.

Cuando se asoma al maletero, su equipaje está ya esquinado y solo. Para recuperarlo, hunde medio cuerpo en las entrañas del autobús con soltura, como si no estuviera calculando la posibilidad de que la puerta abatible se le pueda venir encima. Se detiene. Decide dejar de fingir despreocupación. Con una mano se asegura de que la puerta está en su sitio, con la otra tira de la maleta. Iván no ha venido con ella, así que no tiene por qué encubrir todo lo que la sobrecoge.

“Mira que eres cheposa”. —Se lo dice siempre Iván, cada vez que ella confiesa alguna de sus intranquilidades.

Cheposa… ¿Pero por qué cheposa…? Zoe atraviesa las puertas automáticas. Accede al interior de la estación. Un espacio pequeño, vacío, apenas iluminado por fluorescentes y el escaparate de la cafetería. ¿Por qué cheposa? A lo mejor porque con tantos miedos camina semiencogida criando joroba…

Atraviesa las puertas automáticas de salida a una calle larga, solitaria y oscura. Se mira en el reflejo de un escaparate y yergue la espalda.

“La espalda recta. La espalda siempre recta.” —Insistía mucho en eso la tía Lourdes. Pobre tía Lourdes. Mal día para pensar en los que ya no están.

“La espalda recta, niña. Ocurra lo que ocurra, la cabeza alta y la espalda recta”.

Zoe obedece.

Unos pasos lejanos, a su espalda, de pronto la inquietan. Suenan cada vez más rápido y más próximos. Zoe mira hacia delante, entre la niebla —demasiado lejos ya— a otros pasajeros con su mismo camino. Lamenta haberse demorado tanto en recoger el equipaje y encontrarse ahora tan separada de todos en esa calle oscura, solitaria y tan larga. Da un tirón brusco a su equipaje y avanza más rápido. Entre el rodar de la maleta escucha los pasos a su espalda también más rápidos. Los otros viajeros ya han desaparecido. Por más que se apresura no es capaz de ver entre la niebla la desembocadura en la avenida de la calle tan oscura. Los pasos la alcanzan.

Un hombre de estatura parecida a ella, mal afeitado y expresión poco fiable le corta el paso y le pide un cigarro. Zoe no tiene. Se lo dice, lo rodea y sigue caminando. El hombre mal afeitado y poco fiable empieza a caminar a su lado. Los dos miran de pronto hacia un ruido en la acera de enfrente. Un hombre alto con abrigo oscuro y una mujer de estatura media con abrigo claro acaban de salir de un portal. Caminan como ellos hacia la avenida. El hombre mal afeitado y poco fiable deja de mirarlos, adelanta a Zoe y desaparece por una callejuela lateral.

Zoe huye a la otra acera.

“Cheposa”.

Zoe yergue la espalda.

Le conforta la proximidad de la mujer con abrigo claro y del hombre con abrigo oscuro.

Al alcanzar la avenida, la niebla se adelgaza. Tal vez porque la atraviesa la gente y los brillos borrosos de las bombillas navideñas a lo largo de la calle. También el resplandor a la izquierda, incoloro, frío, de fluorescentes de sanatorio en algunas ventanas del hospital. Se fija en la habitación veinticuatro del pabellón san Mateo. También hay luz. ¿Quién ocupará esa habitación ahora? Para espantar malos recuerdos Zoe se obliga a dejar de mirar las ventanas del hospital.

“La espalda recta, niña. La espalda siempre recta”.

Zoe obedece.

Al final de la avenida, tuerce a la derecha. Cruza la plazuela de la iglesia donde jugaba de niña con las primas y las amigas. Las primas y las amigas. Ahora todas con las vidas encarriladas. Zoe da un tirón de mala manera a la maleta, como si la ropa, la tablet y las dos novelas que lleva dentro fueran las culpables de su vida desorganizada y caótica.

Llegar a casa de los padres es siempre igual. La sensación confortable y repentinamente triste de que nada cambia pero todo es más viejo.

Nunca tiene claro si debe llamar al timbre o si puede aún meter la llave en la cerradura sin más. Hace las dos cosas.

La recibe el olor a cordero asado de todos los años; su madre sofocada entre el horno, las ollas, la vajilla buena, la mantelería bordada; y su padre en el sillón del salón con las gafas puestas, el periódico en la mano y su contribución a la cena en forma de dos botellas de cava y una de whisky, perfectamente alineadas sobre el mueble bar.

– ¿No ha venido contigo ese novio tuyo?

– No he soltado ni la maleta y ya estamos; “ese novio” tiene nombre, padre.

– No creo que haya dicho nada ofensivo… ¿No dijiste que vendríais los dos?

– Y dale… Os lo he explicado mil veces. Iván es muy familiar, prefiere pasar estos días con sus padres… No tiene nada de malo.

– Mil veces… Ya…

– ¿Ya qué?

– Ya he dejado todo medio hilvanado en la cocina. Dejaros de charlas. Hay que ir por el abuelo. ¡Vamos!

El padre no desaprovecha la salida de emergencia facilitada por la madre, y se marcha al garaje a buscar el coche sin contestar a Zoe. Ella se queda en silencio, junto a las botellas de cava y whisky, con el estómago encogido y los pulmones angustiados. Algo de la niebla de fuera se le ha quedado dentro y empieza a estorbarle en la cabeza. Murmura algo de una aspirina con la esperanza de que sirva para no tener que acompañarles a buscar al abuelo.

Zoe se recuesta en el asiento trasero del achacoso Renault, sin saber si la mención a la aspirina la hizo o no en voz alta. La calefacción y el ruido del intermitente la adormilan como siempre. Apoya la cabeza en la ventanilla – como cuando era niña – hasta que la vibración fría del cristal le duele en la frente. Mira la media luna que asoma tras una torre de la subestación eléctrica. Un jirón de niebla gris se enrosca en un cable de alta tensión y sigue en ascenso hacia la luna.

Dejan atrás las luces de la ciudad. El achacoso Reanult se queda solo contra la masa de niebla. La madre endereza el san Cristóbal magnético del salpicadero murmurando: “Qué niebla. No ha levantado en todo el día.”

Las luces del coche iluminan el desvío a la residencia Santa María. Una mole del siglo pasado, construida en mitad de la nada para aislar a tuberculosos y ahora a viejos.

El interior de la residencia Santa María, sumergido en un calor salvaje, devora instantáneamente toda partícula del frío de fuera que pueda llevarse encima. Tuercen por un corredor, presidido por la imagen de una santa María que sonríe a los ventanales grandes de la galería.

El abuelo está sentado en un banco del corredor, con el ceño fruncido, el abrigo puesto, inmune al desbordamiento de calor, con la mirada fija en los mismos ventanales a los que sonríe santa María.

—Hola, abuelo.

Zoe toma asiento a su lado en el banco.

—Hoy venís todos. También ha estado tu tía Lourdes.

Por frases como ésa el abuelo ha tenido que pasar por un escáner cerebral, diversos análisis de sangre y un test mini mental cada pocos meses. No hay indicios de deterioro cognitivo. De modo que o bien el abuelo sufre a ratos extraños episodios de demencia, o la tía Lourdes sigue cumpliendo desde el más allá con sus visitas a la residencia.

Zoe no puede evitar un escalofrío.

El neurólogo afirma que la distracción es la mejor arma contra los fantasmas de las demencias. Zoe frena las ganas de interrogar al abuelo para saber qué dice el fantasma de tía Lourdes, y le pregunta por la cena:

—¿Tienes hambre? Mamá ha asado cordero.

—Me da igual la cena. Pero quiero meterme en el coche, circular carretera arriba y perder de vista esos dos ciruelos infestados de pulgones.

El abuelo deja de mirar a los dos ciruelos, a través de los ventanales y la niebla, y vuelve a guardar silencio y a fruncir el ceño.

En casa, acomodan al abuelo en el mejor sillón. Luego van llegando todos.

Elda, la más pequeña, cumple once el mes próximo., mira el reflejo de su cara muy seria en el fondo del plato sopero aún limpio.

—Elda, ¿qué te pasa?

Elda mira a Zoe, al otro lado de la mesa. Piensa en el año anterior, cuando se escuchó un ruido y todos le dijeron que Papá Noel le había dejado un regalo. Ahora sabe que la engañaron, el año pasado y los anteriores, Papá Noel, los Reyes Magos son mentiras.

—Me habéis engañado todos.

Vuelve a mirar el plato como si en lo más hondo pudiera descubrir cuántas mentiras más le habrán contado.

La madre de Elda la regaña. Sin apenas cambiar el tono de superioridad con el que se dirige a su hija, inicia la aburrida conversación anual con Zoe. Quiere saber si por fin se casa o va a continuar soltera, si su contrato laboral sigue siendo inestable y medio negro.

La madre de Zoe vuelve de la cocina con una sonrisa y una botella individual de zumo de melocotón. El favorito de la nieta. Le dice a la niña que le trae una sorpresa.

—¡No, no! ¡No le des ese zumo!

La madre de Elda ha dado a sus palabras un tono de alarma, más proporcional a alguna clase de radiación mortífera que a una botella individual de zumo de melocotón.

—Le hemos quitado las bebidas azucaradas. Así que no le des nunca más ese zumo aunque te lo pida. Se lo das con frecuencia y la niña engorda. Tengo que velar por mi hija.

Las palabras de la madre de Elda quedan suspensas durante unos segundos en medio de un silencio repentino y ensombrece el rostro de abuela y nieta.

—¿Verdad, Alfonso?

Zoe mira a su hermano, que asiente:

—A la niña hay que darle cosas sanas.

La madre de Zoe abre la boca como para decir algo, pero guarda silencio.

Zoe respira profundo.

Su cuñada pela un langostino con expresión inocente, al tiempo que se vuelve hacia ella y le pinta un año próximo en que todo le irá mejor.

Zoe sonríe mecánicamente al dibujo de su vida que pinta su cuñada.

—Bueno, tampoco me va tan mal ahora…

Pero ha protestado sin convicción, sintiendo que cuando los ojos de los demás se posan sobre su vida inestable, el caos que la rodea de algún modo aumenta.

La tía Lutxi interviene:

—Si quieres, Zoe, le digo a Lucía que te mire algo en Barcelona. Ella está encantada allí y conoce a tanta gente, y ella conténtísima de poder ayudar a su prima, sólo tienes que decírmelo.

—No hace falta, estoy bien, además que no puedo irme ahora a Barcelona, Iván y yo estamos…

El resto de su respuesta desaparece cuando surge en la mesa el nombre de la prima Mara, bióloga molecular, de misión experimental en Anchorage, Alaska.

La tía Lutxi no da apenas datos sobre las aventuras científicas de su hija mayor, pero concluye que está feliz.

La madre de Zoe se apoya en el respaldo de la silla. Mira la fuente vacía de los langostinos, los restos ya muy escasos del cordero descuartizado, la bandeja del fiambre con tres rodajas de pollo relleno y apenas una de pato a la naranja. Se da cuenta de que con tanto ir y venir de la cocina y animar a comer a unos y a otros ella apenas ha cenado. Escucha a su marido preguntar al aire si no viene ya la bandeja de los turrones. No responde todavía, se acomoda un poco más en la silla para probar si un cambio de postura le alivia el dolor de piernas y de espalda. Aún tiene pegado al cuerpo el calor de los fogones. Deja que su marido siga interrogando al aire sobre los turrones. La cara seria de su nieta Elda repentinamente se le emborrona. Una segunda oleada de gris enturbia la habitación entera. Se frota los ojos pero el telón gris sigue cayendo sobre todo lo que mira. Se masajea las sienes intentando ahuyentar los síntomas de la migraña que se avecina.

—¡A ver esos turrones!

La madre de Zoe se encamina a la cocina a buscar la bandeja.

Suena el timbre. Sólo lo ha escuchado Elda. Se levanta de la mesa. Ve a su abuela abriendo la puerta. La tía Mara tropieza con el felpudo y entra.

—¡Pero si está aquí mi sobrinita segunda! ¡Qué guapísima estás, Elda!

Elda la mira en silencio. Piensa que la voz de Mara hoy suena extraña, parecido a cuando se va quedando sin pilas el robot interactivo que le regalaron las navidades pasadas.

Mara camina hacia el salón y en el último momento corrige la dirección para evitar chocar con el marco de la puerta.

—¡Hola, feliz Navidad a todos! ¿O eso se dice mañana? No sé, no me aclaro yo bien con estas fiestas.

La tía Lutxi enrojece al verla.

—¿Qué haces aquí? ¡Tú has bebido! ¿Has bebido?

—Un poco.

—¿Estás borracha?

—No sé… Como nunca me había emborrachado antes…

Mara rompe a reír.

—Bueno, he venido a deciros feliz Navidad o feliz Nochebuena o feliz lo que sea. Qué lío tengo.

Ríe de nuevo.

—Y bueno, ya me veis. Estoy aquí. ¡Tachán! Asi que no puedo estar en Alaska. Aprovecho, mamá, para decirte que estoy hasta las narices de que finjas que me va mejor de lo que me va. Que ya sé que lo haces con buena intención, no para dañarme a mí si no para intentar quedar por encima de los logros de los hijos de los demás. Pero es que me agota. Así que ya lo sabéis. No estoy trabajando en una investigación científica en Anchorage. Me echaron antes de empezar y metieron a otro con más contactos en el departamento. Pero, oye, casi mejor. Yo odio los laboratorios. Los he odiado siempre. No sé por qué me fuí por ciencias… Estoy pensando en hacerme pintora. ¡Mamá, quiero ser artista!

Vuelve a reír.

—Bueno, bueno, bueno si veo que está aquí todo el mundo. ¡Hasta habéis sacado un rato al abuelo de la resi! Hola, Abuelo. ¿Qué tal estás?

—Hasta hace un momento aburrido. Cuando le cuente a tu tía Lourdes que has dejado de ser científica se va a llevar un buen disgusto. ¿Cuánto hace que no ves a Lourdes?

—Dos noches. No para de decirme cosas mientras duermo. Lo malo es que luego, cuando despierto, no recuerdo una sola palabra…

La madre de Elda interviene:

—Mara, bonita, deberías callarte un ratito y sentarte. Y alguien debería prepararte un café o algo. Estás bastante ida y estás asustando a Elda.

—¡No estoy asustada!

—¡Tú te callas, niña! ¡qué sabrás tú!

—¡Sí sé!

La madre de Elda pone expresión de santa y mártir.

—Pues mira, sí, me voy a sentar un ratito, aquí a tu lado, déjame sitio. Alfonso, échate un poco para allá.

Mara mete una silla entre Alfonso y la madre de Elda. Y cuéntame, guapa, ¿la has emprendido ya contra todos? ¿Ya has azuzado a mi primo Alfonso contra nosotros en tu empeño de aislarlo? ¿O me lo he perdido?

—Estás borracha.

—Un poco ¿Esto es whisky? ¿Me ponéis un culín?

—Yo creo que ya has bebido demasiado.

—Agradezco tu opinión, Alfonso, pero no eres mi padre.

La tía Lutxi, la mira todavía algo ruborizada:

—Yo sí soy tu madre y te digo que no bebas más.

—Consta en acta tu oposición, madre. ¡Venga, que es Navidad! Esa época especial del año en que nos sonreímos sin desafilar cuchillos, intercambiamos regalos absurdos, liberamos unas horas al abuelo de su encierro en la residencia, comemos entre todos —y sin mover ni el meñique— una comida que a una persona le lleva horas preparar, nos sentimos tan valiosos como para pensar que nuestra sola presencia en la mesa recompensa tanto trabajo en la cocina, y entre oleadas de cordialidad prefabricada le contamos a Elda que un tio gordo vestido de rojo se va a colar en casa a dejarle un juguete…

Elda se pone de pie:

—Ya sé que Papa Noel no existe. Ni tampoco los reyes magos.

Lo ha dicho enfadada.

Mara la mira con tristeza:

—Nos lo hacen a todos, Elda. Nos meten desde pequeños en este juego de los engaños, de adornar la realidad, y no sé qué pasa que luego es muy difícil salir.

La madre de Zoe le sirve el whisky a Mara. Se sirve otro a ella.

—¿Alguien más quiere?

Zoe coge un vaso.

—¿Y los turrones? ¿No vienen ya los turrones?

La madre de Zoe bebe un sorbo decidida a dejar de fingir cordialidad:

—Pues salvo que en este rato le hayan salido patas a los turrones, ellos solos no van a venir, ¿por qué no vas tú a buscarlos a la cocina?

El padre de Zoe mira a su mujer sorprendido.

Mara levanta el vaso.

—Venga. Un brindis. ¿Por qué podemos brindar? Yo por mis futuros cuadros al oleo.

Ríe a carcajadas.

La madre de Zoe levanta el suyo:

—Por el valiente que vaya a cocinar mañana. Yo cuelgo el mandil por estas navidades. Y también brindo por los zumos de melocotón embotellados.

Elda levanta riendo el vaso de agua :

—¡Yo también brindo por el zumo!

Zoe levanta su vaso.

—Por la gente cheposa.

Elda deja escapar una carcajada:

—¿Por qué brindas por la gente cheposa?

A Zoe se le contagia la risa de la niña.

—No sé, porque la gente cheposa me cae bien.

Elda ríe sin parar.

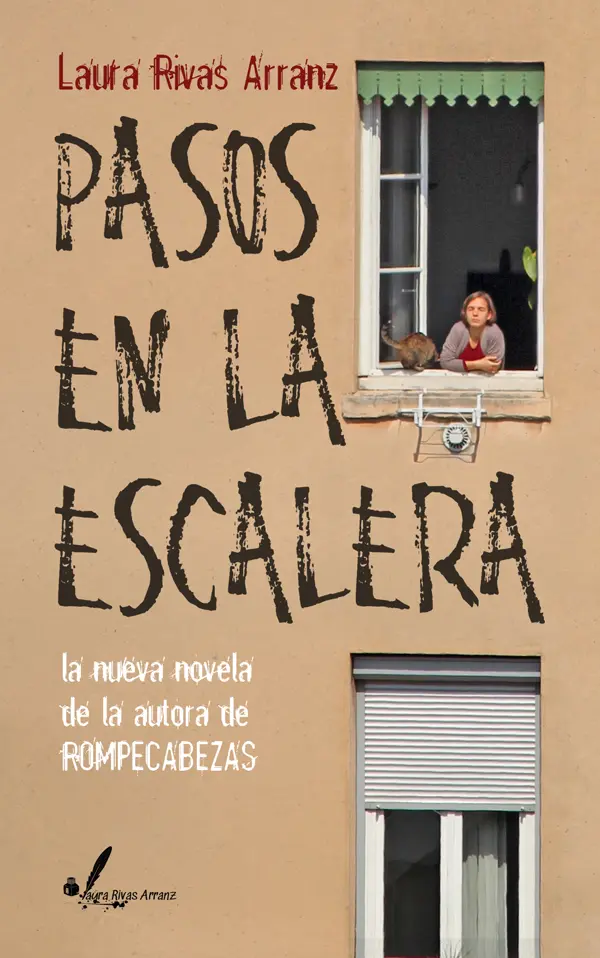

*Imagen: detalle de fotografía de Suzy Hazelwood, Pexels

Más textos navideños 🎅🎄

Un regalo para Herodes

Microcuento

Navidad en Salamanca a finales del XIX y principios del XX

Cuentos de la misma colección que tal vez te gusten

El diario de la niña chica: cuando no meto gol

Esta mañana en clase, al empezar la asamblea, Lorena nos ha explicado qué es la rabia. Empecé entendiéndolo todo muy bien. Tan bien que cuando Noe,...

Fugada

Las dos hemos llegado sin aliento y con el susto de perder el autobús. Le hemos dado al conductor los billetes y también las gracias, porque se nota...

La ciudad horadada

Contemplo la catedral imponente que se eleva frente a mí contra un cielo azul sin nubes. Si la encontrara en el plano sabría dónde estoy. Pero lo...

Últimos cuentos

Si quieres leer más historias, aquí hay más cuentos:

Una tarde que me caí, Raimon me salvó la vida

Las previsiones meteorológicas avisaban tormenta. Por eso el estallido del primer trueno a nadie sorprendió. Lo que ocurrió a continuación sin embargo no estaba en los pronósticos.

Madrugada tranquila en un barrio peligroso

En la penumbra del dormitorio viven los fantasmas. Lo sé porque si despierto entre la noche los oigo desplazarse y respirar.

Más allá de la Vía Láctea

El próximo fin de semana me voy para siempre. Miro a Nana sin comprender. Coge el bolsito que lleva bajo el brazo y lo abre.

Claros del bosque

Cayó la noche hace tanto tiempo, que pienso con demasiada frecuencia en los últimos rayos de sol que me templaron la vida. Era jueves. Caminaba por la Avenida de Poniente.

El año del transbordador

Vinieron a por mí en febrero. Dos funcionarios. Una mujer y un hombre con caras de frío y expresión amable. El timbre habia resonado con intensidad y tono extraños.

El día que se rompió el planeta

El día que el planeta se partió en dos yo estaba en el pasillo de lácteos del supermercado. El suelo tembló. De la estantería frigorífica brotó una cascada de yogures.

Boom

Yo estaba en la cocina. De espaldas a todo. Blandía la batidora contra un puñado de verduras, decidida a hacerlas puré. Cinco minutos antes había sonado el móvil.

Noche de fantasmas

Se apaga un relámpago y la casa entera vuelve a hundirse en la oscuridad.

Robo en la biblioteca

El 2 de septiembre de 1984, alrededor de las 23:35, los vecinos de la calle Libreros escucharon un estruendo tan grande como una bomba.

Estrellarse

Caer no es un accidente. Es un acontecimiento inevitable que antes o después ocurre a todos. Nos lo repiten siempre los monitores de caída libre.

Diario de la niña chica: los reyes magos

Esta tarde he visto a los Reyes Magos. Pero ellos ni me han mirado. Y eso que he gritado para que me lanzaran un caramelo o una serpentina azul.

En el aire

Ha caído la noche sobre este día terrible. Entran por la ventana el rumor de los árboles, un incansable canto de grillo y el chapotear de la fuente en la plaza.

Valentina está decidida a matarse

El reloj de la catedral da las ocho de la tarde. Valentina cierra los ojos como si pudiera amortiguar de ese modo el estruendo de las campanas.

Diario de la niña chica: ola de frío polar

Dice Mamá que hay una ola de frío polar. Pero en el cole, hemos salido al patio a jugar igual que cuando no hay olas de frío polar,

Diario de la niña chica: no pienso tener novio jamás

Carlos Ruiz es un niño de mi clase que me ha dicho que soy su novia. Así, de repente, y sin consultar.

Diario de la niña chica: soy mala

Siempre he querido tener un diario. Se lo he pedido muchas veces a mis padres; muy seria y con las manos a la cintura.

Órbita marciana

El 19 de noviembre, la sonda espacial MRO orbita Marte en un cielo color caramelo.

Isla Veintidós

Por las noches, cuando llega el silencio y ululan las lechuzas, si tengo la fortuna de hallarme en casa, cierro bien puertas y ventanas.

La menguante luz de un cuarto de luna

La nevera sin cena me obliga a salir esta noche. Y no quiero. Esta noche no. Maldita nevera. Maldita cocina. Maldito mi caos doméstico tan salvaje.

Función de Navidad con niebla

Siempre hay una primera Navidad sin Navidad, un primer árbol sin luces, un altavoz que dispara a bocajarro el primer villancico que hiere

Así es. Y persiguen y atormentan. Al final todos tenemos que intentan ser un poco cazafantasmas, y si podemos echarle…

Cada cual tiene sus propios fantasmas.

Qué ilusión que me dejes un comentario por aquí!!! muchísimas gracias 💓 Sí, los fantasmas son así de traidores, parece…

Oh, no eran alucinaciones... Y el rincón no estaba tan vacío 🥴

De acuerdo contigo en todo, Carlos. Para mí también mi campo de expresión preferido es la literatura, y la verdad…

Muy interesante el artículo. Me quedo sobre todo con la reflexión sobre que un artista raramente puede llegar a saber…

Hola Fabián. Lo primero muchas gracias por tu comentario. El domicilio de soltera de Carmen Mirat parece que estaba en…

Me gustaría saber dónde vivió la pareja en Salamanca y porqué no hay ni una calle , ni una placa,…