Por las noches, cuando llega el silencio y ululan las lechuzas, si tengo la fortuna de hallarme en casa, cierro bien puertas y ventanas. En la cama, a cubierto bajo las mantas, cuando el reloj de la torre ahuyenta el piar de los murciélagos con doce campanadas, yo hago un acto de fe, miro a través de la oscuridad el techo, y siempre rezo lo mismo: por favor, por favor, no permitas que me despierte en la isla Veintidós. Por favor. No lo permitas.

Los destierros en la isla Veintidós son el peor destino de cualquier sueño. Cualquier sueño que haga escala en esta isla es un mal sueño. Pero nada más que un sueño. Eso dicen.

El amanecer en la isla Veintidós comienza a las 6:47 a.m. Lo tengo comprobado, Ni un segundo antes ni uno después. Da igual si es verano o si es invierno. Todo da igual en la isla Veintidós.

Siempre te despierta temprano el escalofrío de la niebla. Te resistes a abrir los ojos porque aún confías en el malentendido: aunque sea un despertar extraño estás en casa; tienes que estar en casa, por favor, que esté en casa…

Enseguida toda esperanza es devorada por el murmullo burlón de los frailecillos y los chillidos de alcatraces y gaviotas. A lo lejos, la embestida del mar contra los acantilados te sumerge en un temor oceánico y helado. Ya no hay duda. Qué frío…

Siempre hace mucho frío en la isla Veintidós.

La soledad aquí es inmensa, profunda, peligrosa como el mar. Te vas hundiendo en ella sin conciencia. Tardas poco —la verdad, que muy poco tiempo— en mirar alrededor con la esperanza mezquina de que, esta vez, alguien más haya quedado atrapado contigo en ese infierno despoblado y rocoso.

No vive nadie en la isla Veintidós.

Existió una aldea. Hace años. O hace siglos. No hay estudios serios que la fechen porque la isla Veintidós es un mal sueño —dicen— , y a ningún historiador titulado le interesa la investigación de los sueños.

Al Sur, al abrigo de los vientos más fríos, diecisiete cabañas de piedra se levantan entre la niebla. Debieron de venir a evacuarlos. O encontraron ellos la salida. De cualquier modo, fue por sorpresa. En la cabaña dieciséis una mesa de madera aún está puesta para dos comensales.

En lo posible, soporto al raso mis temporadas en la isla Veintidós. El interior de las cabañas lo ocupo sólo cuando hiela o cuando explota una tormenta y respirar al aire se vuelve más difícil que adaptarse al interior insano y medio fantasmal de las cabañas.

Los ruidos los hace el viento filtrándose por entre las piedras de las paredes. Los ruidos los hace el viento. Debe de ser el viento.

El mejor lugar de la isla es una cañada al Este, entre los acantilados. Desde allí miras de frente el mar, y al abrigo de las rocas casi no te azota el viento. El arrullo del océano en calma, el movimiento narcótico de la inmensidad de agua te consuelan de fríos y de nieblas.

El mejor lugar de la isla es también el peor. Al abrigo de las rocas, en la cañada Este, la brisa te derrota siempre. Porque el mar es inmenso y tu asiento una peña diminuta. De qué sirve resistir si al final todo va a dar a la mar.

El mar se agita entonces, y brilla parecido al sol. Conviene irse. Levantarse despacio y dar la espalda al agua como si no diera miedo que te ataque por sorpresa. Es el único modo de librarse del vértigo, de evitar caer al océano y desaparecer en el profundo absurdo de acabar con todo cuanto antes. Mucho ojo con las rocas al huir de la cañada. La niebla casi siempre ya ha bajado y resbalar es aterradoramente fácil.

Hay una canoa.

He tardado en contarlo porque también tardé mucho en encontrarla. Se ve que los dueños la escondieron bien.

He trasladado la canoa a la playa sur, donde termina el bosque de los troncos muertos. Lo aviso, porque hay que hacerse a la mar.

Hay que hacerse a la mar. Hay que clavarle los remos con la mayor fuerza de que seas capaz. Hay que vengarse. Aunque el mar te escupa de vuelta a la playa con agua salada hasta en los huesos. Hay que hacerse a la mar. Sobre todo, no cogerle miedo al agua.

Quién sabe, quizá sea posible encontrar una salida en canoa.

Por las noches, cuando llega el silencio, cuando la isla Veintidós y todo cuanto existe en ella desaparecemos envueltos en niebla, yo cierro los ojos, hago un acto de fe, miro a través de las brumas el techo lejano de mi dormitorio, y siempre rezo lo mismo: por favor, por favor, sácame de la isla Veintidós, por favor ayúdame a salir de la isla.

A las 6:47 a.m., cuando me despierta el escalofrío de la niebla, me esfuerzo en creer que la isla Veintidós es un mal sueño; que si abro los ojos y aprendo a mirar bien dejaré de escuchar el murmullo burlón de los frailecillos y los chillidos de los alcatraces y las gaviotas.

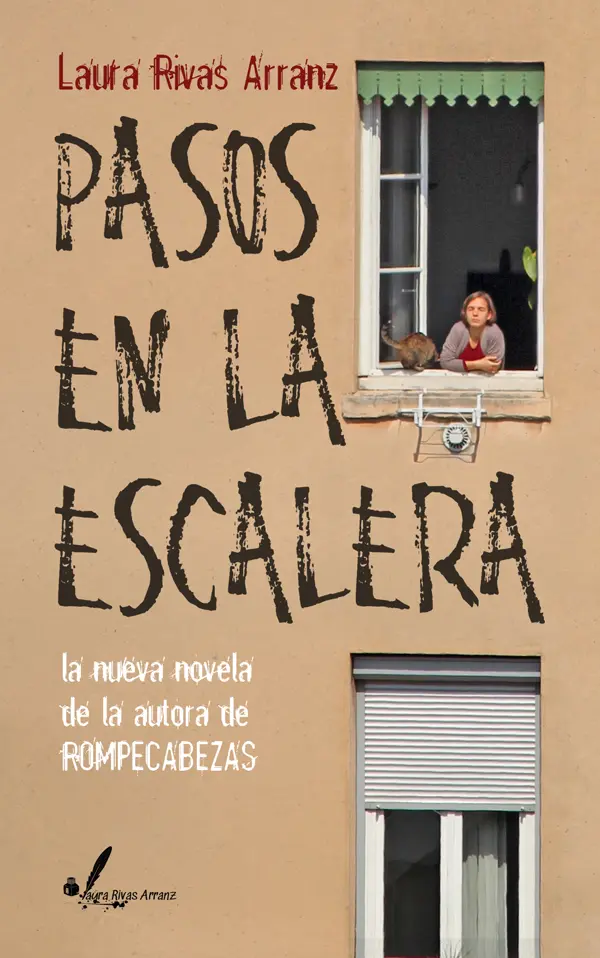

*Fotografía: Riccardo. Pexels

Últimos cuentos

Si quieres leer más historias, aquí hay más cuentos:

Una tarde que me caí, Raimon me salvó la vida

Las previsiones meteorológicas avisaban tormenta. Por eso el estallido del primer trueno a nadie sorprendió. Lo que ocurrió a continuación sin embargo no estaba en los pronósticos.

Madrugada tranquila en un barrio peligroso

En la penumbra del dormitorio viven los fantasmas. Lo sé porque si despierto entre la noche los oigo desplazarse y respirar.

Más allá de la Vía Láctea

El próximo fin de semana me voy para siempre. Miro a Nana sin comprender. Coge el bolsito que lleva bajo el brazo y lo abre.

Claros del bosque

Cayó la noche hace tanto tiempo, que pienso con demasiada frecuencia en los últimos rayos de sol que me templaron la vida. Era jueves. Caminaba por la Avenida de Poniente.

El año del transbordador

Vinieron a por mí en febrero. Dos funcionarios. Una mujer y un hombre con caras de frío y expresión amable. El timbre habia resonado con intensidad y tono extraños.

El día que se rompió el planeta

El día que el planeta se partió en dos yo estaba en el pasillo de lácteos del supermercado. El suelo tembló. De la estantería frigorífica brotó una cascada de yogures.

Boom

Yo estaba en la cocina. De espaldas a todo. Blandía la batidora contra un puñado de verduras, decidida a hacerlas puré. Cinco minutos antes había sonado el móvil.

La grieta

Hace doce meses una grieta partió por la mitad el jardín. La tierra se abrió en dos y emergió de la nada una sima profunda.

Noche de fantasmas

Se apaga un relámpago y la casa entera vuelve a hundirse en la oscuridad.

Robo en la biblioteca

El 2 de septiembre de 1984, alrededor de las 23:35, los vecinos de la calle Libreros escucharon un estruendo tan grande como una bomba.

Estrellarse

Caer no es un accidente. Es un acontecimiento inevitable que antes o después ocurre a todos. Nos lo repiten siempre los monitores de caída libre.

Vidas marcianas

Mi vecina Noa, la del octavo izquierda, se marcha de misión a Marte. Me lo acaba de decir en el ascensor Adrián, el del ático.

Diario de la niña chica: los reyes magos

Esta tarde he visto a los Reyes Magos. Pero ellos ni me han mirado. Y eso que he gritado para que me lanzaran un caramelo o una serpentina azul.

En el aire

Ha caído la noche sobre este día terrible. Entran por la ventana el rumor de los árboles, un incansable canto de grillo y el chapotear de la fuente en la plaza.

Diario de la niña chica: el niño del barco hundido

Hoy he visto en la televisión a un niño que ha estado a punto de morirse del todo en un barco que navegaba muy cerca de la isla del Giglio..

Valentina está decidida a matarse

El reloj de la catedral da las ocho de la tarde. Valentina cierra los ojos como si pudiera amortiguar de ese modo el estruendo de las campanas.

Diario de la niña chica: ola de frío polar

Dice Mamá que hay una ola de frío polar. Pero en el cole, hemos salido al patio a jugar igual que cuando no hay olas de frío polar,

Diario de la niña chica: no pienso tener novio jamás

Carlos Ruiz es un niño de mi clase que me ha dicho que soy su novia. Así, de repente, y sin consultar.

La nube

Hace ocho días tomé la decisión de salvar nuestros moribundos vídeos VHS. He ido a buscar el resultado a la tienda de fotografía. Los vídeos familiares caben en una memoria USB.

Diario de la niña chica: soy mala

Siempre he querido tener un diario. Se lo he pedido muchas veces a mis padres; muy seria y con las manos a la cintura.

Órbita marciana

El 19 de noviembre, la sonda espacial MRO orbita Marte en un cielo color caramelo.

Isla Veintidós

Por las noches, cuando llega el silencio y ululan las lechuzas, si tengo la fortuna de hallarme en casa, cierro bien puertas y ventanas.

Apocalipsis zombi

Limpiar la habitación propia entraña peligros tan grandes, que solo los más valientes guerreros se atreven a dar un paso al frente y a adentrarse en la zona.

La menguante luz de un cuarto de luna

La nevera sin cena me obliga a salir esta noche. Y no quiero. Esta noche no. Maldita nevera. Maldita cocina. Maldito mi caos doméstico tan salvaje.

Función de Navidad con niebla

Siempre hay una primera Navidad sin Navidad, un primer árbol sin luces, un altavoz que dispara a bocajarro el primer villancico que hiere

Así es. Y persiguen y atormentan. Al final todos tenemos que intentan ser un poco cazafantasmas, y si podemos echarle…

Cada cual tiene sus propios fantasmas.

Qué ilusión que me dejes un comentario por aquí!!! muchísimas gracias 💓 Sí, los fantasmas son así de traidores, parece…

Oh, no eran alucinaciones... Y el rincón no estaba tan vacío 🥴

De acuerdo contigo en todo, Carlos. Para mí también mi campo de expresión preferido es la literatura, y la verdad…

Muy interesante el artículo. Me quedo sobre todo con la reflexión sobre que un artista raramente puede llegar a saber…

Hola Fabián. Lo primero muchas gracias por tu comentario. El domicilio de soltera de Carmen Mirat parece que estaba en…

Me gustaría saber dónde vivió la pareja en Salamanca y porqué no hay ni una calle , ni una placa,…