Las previsiones meteorológicas avisaban tormenta. Por eso el estallido del primer trueno a nadie sorprendió. Lo que ocurrió a continuación sin embargo no estaba en los pronósticos.

Cayó una lluvia extraña. Tan liviana que apenas mojaba. Tan menuda que nadie acertaba a verla bajo el cielo encapotado. Pero fue infiltrándose en el terreno, en el río, en el aire, en la luz.

Cuando los truenos y los relámpagos se apagaron, cuando por fin se deshicieron las nubes, la ciudad entera continuó oscura. No le di importancia. Nadie se la dio. Llega el día en que todas las ciudades oscurecen. Hay que aceptarlo.

En cuanto escampó, me armé de optimismo, me puse la minifalda nueva, cogí el portátil y me fui entre penumbras a mis clases de Ingeniería Aeroespacial.

Allí mismo, en la Facultad, antes de terminar la última hora, recibí el primer mensaje de alerta.

«Ve con cuidado. El suelo rezuma agua de tormenta. Los caminos están reblandecidos. La ciudad empantanada».

No volvió a su cauce el agua tormentosa. Empezó a atacar los cimientos de algunas casas. De nuestra casa. Convocamos una reunión familiar para evitar que se nos desmoronara.

Cuando una casa familiar se desmorona, siempre hay algún cobarde que abandona a los demás y huye. Esto yo no lo sabía antes de la tormenta. Ahora ya lo sé.

Aún asi, la casa no se ha venido abajo pero los cimientos siguen afectados y el terreno muy blando.

Da igual el calzado que te pongas. Caminar sobre superficies pantanosas siempre acaba mal. Te caes varias veces al día y hace falta ayuda para levantarse y caminar otra vez.

Una tarde que me caí, Raimon me salvó la vida.

Yo iba distraída. Pensaba en lo posible que era reducir la energía cinética del motor que lanza los gases por el tubo de propulsión de un cohete.

—¡No te pongas nerviosa, Ib! ¡dame la mano!

En ese momento yo todavía no estaba nerviosa. Seguía más atenta a mi proyecto de cohete que a las arenas movedizas en las que me acababa de caer. Tendí la mano a Raimon con rapidez, pero más por su cara de agobio que por mí. Cuando fui consciente de donde estaba y de que el barro me llegaba por encima de la cintura, Raimon casi me había sacado.

—Menudo susto. Ya pasó Ib. Ya pasó.

Nos quedamos sentados a la orilla del terreno movedizo. Raimon se quitó la chaqueta y empezó a ponérmela.

—Ayer mismo pensé en ti, Ib. Mientras fregaba los platos de la cena me quedé mirando tu casa por la ventana y de pronto me dije: Pero qué habrá sido de Ib. Hace mucho que no la veo. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Y ya ves, hoy por poco se te traga.

Me lo dijo recuperando todavía la respiración de los esfuerzos para sacarme, forzando un tono de monologuista de comedia que quiere hacer reír, ajustándome su chaqueta para defenderme del frío.

Me hizo tanta gracia que reí sin parar como hacia tiempo no reía. Como antes de la tormenta, cuando la tierra era firme y la ciudad menos oscura.

Allí, cubierta de barro, en los márgenes de la tierra que me había querido tragar, se me escapaban las carcajadas.

Se me iba deshaciendo entre risas una pesadumbre que desde hace meses me dolía en los pulmones. Respiré hondo por primera vez en muchos meses.

—Me has salvado la vida, Raimon.

-La vida, la vida, no creo. A lo mejor te he librado de un buen catarro. El arenal no es tan profundo. Habrías salido de ahí tu sola. Ahogarte, lo que se dice ahogarte, no creo que te hubieras ahogado.

— Si. Me ahogaba Raimon, me ahogaba. Gracias. De verdad, gracias.

Sonreí.

Él también sonrió.

Desde la tormenta, Raimon tiene los ojos castaños semicubiertos de nubes. Echa de menos los campos de trigo que plantaba su padre. La llegada del agua los hundió.

Le cogí la mano.

Basta un minuto para cambiar una vida. Una tormenta, una distracción, un tropiezo y ya nada vuelve a ser lo mismo.

Allí sentados, Raimon y yo no pasamos mucho tiempo. No puedo decir exactamente cuánto porque los relojes no van bien. Todos marcan a la vez la misma anomalía.

Algunos sospechan de una curvatura nueva en el espacio-tiempo. Una distorsión que ha acelerado el flujo temporal desde el día de la tormenta.

Las horas duran menos minutos, los minutos menos segundos y no queda un solo segundo para nada.

Se nos va el día trabajando. Intentando sacar de casa la humedad. Nunca imaginé que iba a pasarme la vida limpiando moho de las paredes y barriendo barro. Pero aquí estoy. Abriendo el balcón de delante y las ventanas de atrás, para forzar corrientes de aires nuevos que refresquen la casa.

Quiero dejar constancia de que a pesar del barro, del moho, de la humedad y de esta aceleración loca del tiempo, no he abandonado mi cohete. No lo voy a abandonar. Todos los días me escapo un rato. No sé exactamente cuánto porque los relojes no van bien.

Me desentiendo de todo en una esquina del garaje. Extiendo mis papeles en una mesa plegable, y contra vientos, mareas, humedades y tormentas trabajo en el diseño de mi cohete espacial.

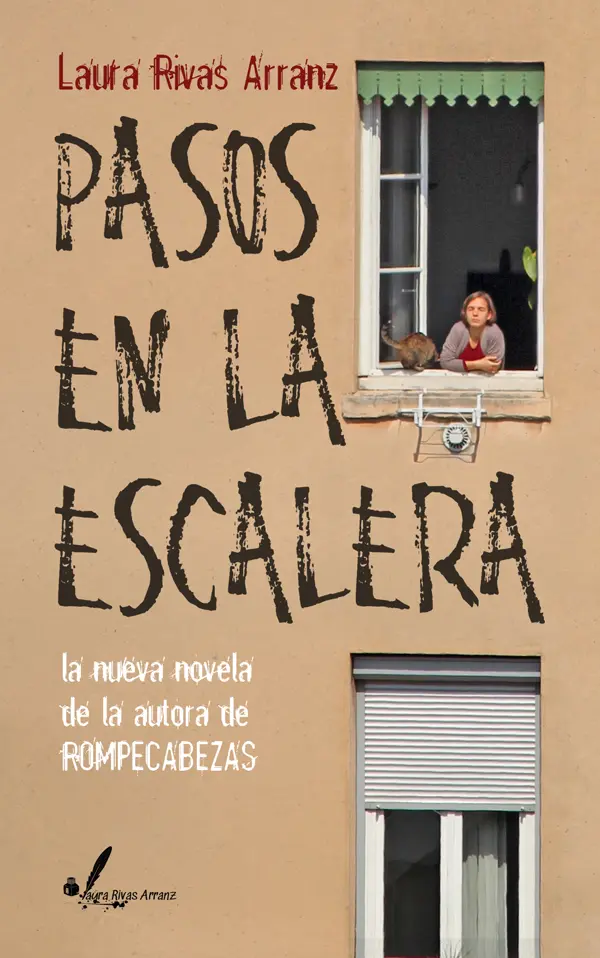

Fotografía: Guilherme Rossi, pexels.

Últimos cuentos

Si quieres leer más historias, aquí hay más cuentos:

Una tarde que me caí, Raimon me salvó la vida

Las previsiones meteorológicas avisaban tormenta. Por eso el estallido del primer trueno a nadie sorprendió. Lo que ocurrió a continuación sin embargo no estaba en los pronósticos.

Madrugada tranquila en un barrio peligroso

En la penumbra del dormitorio viven los fantasmas. Lo sé porque si despierto entre la noche los oigo desplazarse y respirar.

Más allá de la Vía Láctea

El próximo fin de semana me voy para siempre. Miro a Nana sin comprender. Coge el bolsito que lleva bajo el brazo y lo abre.

Claros del bosque

Cayó la noche hace tanto tiempo, que pienso con demasiada frecuencia en los últimos rayos de sol que me templaron la vida. Era jueves. Caminaba por la Avenida de Poniente.

El año del transbordador

Vinieron a por mí en febrero. Dos funcionarios. Una mujer y un hombre con caras de frío y expresión amable. El timbre habia resonado con intensidad y tono extraños.

El día que se rompió el planeta

El día que el planeta se partió en dos yo estaba en el pasillo de lácteos del supermercado. El suelo tembló. De la estantería frigorífica brotó una cascada de yogures.

Boom

Yo estaba en la cocina. De espaldas a todo. Blandía la batidora contra un puñado de verduras, decidida a hacerlas puré. Cinco minutos antes había sonado el móvil.

La grieta

Hace doce meses una grieta partió por la mitad el jardín. La tierra se abrió en dos y emergió de la nada una sima profunda.

Noche de fantasmas

Se apaga un relámpago y la casa entera vuelve a hundirse en la oscuridad.

Robo en la biblioteca

El 2 de septiembre de 1984, alrededor de las 23:35, los vecinos de la calle Libreros escucharon un estruendo tan grande como una bomba.

Estrellarse

Caer no es un accidente. Es un acontecimiento inevitable que antes o después ocurre a todos. Nos lo repiten siempre los monitores de caída libre.

Vidas marcianas

Mi vecina Noa, la del octavo izquierda, se marcha de misión a Marte. Me lo acaba de decir en el ascensor Adrián, el del ático.

Diario de la niña chica: los reyes magos

Esta tarde he visto a los Reyes Magos. Pero ellos ni me han mirado. Y eso que he gritado para que me lanzaran un caramelo o una serpentina azul.

En el aire

Ha caído la noche sobre este día terrible. Entran por la ventana el rumor de los árboles, un incansable canto de grillo y el chapotear de la fuente en la plaza.

Diario de la niña chica: el niño del barco hundido

Hoy he visto en la televisión a un niño que ha estado a punto de morirse del todo en un barco que navegaba muy cerca de la isla del Giglio..

Valentina está decidida a matarse

El reloj de la catedral da las ocho de la tarde. Valentina cierra los ojos como si pudiera amortiguar de ese modo el estruendo de las campanas.

Diario de la niña chica: ola de frío polar

Dice Mamá que hay una ola de frío polar. Pero en el cole, hemos salido al patio a jugar igual que cuando no hay olas de frío polar,

Diario de la niña chica: no pienso tener novio jamás

Carlos Ruiz es un niño de mi clase que me ha dicho que soy su novia. Así, de repente, y sin consultar.

La nube

Hace ocho días tomé la decisión de salvar nuestros moribundos vídeos VHS. He ido a buscar el resultado a la tienda de fotografía. Los vídeos familiares caben en una memoria USB.

Diario de la niña chica: soy mala

Siempre he querido tener un diario. Se lo he pedido muchas veces a mis padres; muy seria y con las manos a la cintura.

Órbita marciana

El 19 de noviembre, la sonda espacial MRO orbita Marte en un cielo color caramelo.

Isla Veintidós

Por las noches, cuando llega el silencio y ululan las lechuzas, si tengo la fortuna de hallarme en casa, cierro bien puertas y ventanas.

Apocalipsis zombi

Limpiar la habitación propia entraña peligros tan grandes, que solo los más valientes guerreros se atreven a dar un paso al frente y a adentrarse en la zona.

La menguante luz de un cuarto de luna

La nevera sin cena me obliga a salir esta noche. Y no quiero. Esta noche no. Maldita nevera. Maldita cocina. Maldito mi caos doméstico tan salvaje.

Función de Navidad con niebla

Siempre hay una primera Navidad sin Navidad, un primer árbol sin luces, un altavoz que dispara a bocajarro el primer villancico que hiere

Así es. Y persiguen y atormentan. Al final todos tenemos que intentan ser un poco cazafantasmas, y si podemos echarle…

Cada cual tiene sus propios fantasmas.

Qué ilusión que me dejes un comentario por aquí!!! muchísimas gracias 💓 Sí, los fantasmas son así de traidores, parece…

Oh, no eran alucinaciones... Y el rincón no estaba tan vacío 🥴

De acuerdo contigo en todo, Carlos. Para mí también mi campo de expresión preferido es la literatura, y la verdad…

Muy interesante el artículo. Me quedo sobre todo con la reflexión sobre que un artista raramente puede llegar a saber…

Hola Fabián. Lo primero muchas gracias por tu comentario. El domicilio de soltera de Carmen Mirat parece que estaba en…

Me gustaría saber dónde vivió la pareja en Salamanca y porqué no hay ni una calle , ni una placa,…